TASIKMALAYA — Di tengah kritik tajam dari sejumlah politikus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah, suara berbeda datang dari kalangan akademisi.

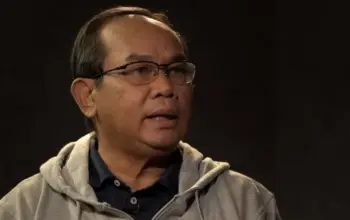

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, justru menilai langkah MK sah secara konstitusional dan mencerminkan bentuk judicial activism yang diperlukan dalam kondisi stagnasi legislasi.

Dalam putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, MK memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal (pilkada) harus dipisahkan dengan jeda minimal dua tahun.

Tujuan putusan ini, menurut MK, adalah untuk menghindari tumpang tindih administratif, mengurangi kompleksitas teknis, serta memberikan ruang yang lebih sehat bagi demokrasi lokal dan nasional untuk berkembang.

BACA JUGA : Ragam Respons Elite Politik Putusan MK Soal Pemilu Tak Serentak

Namun, keputusan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menganggap MK telah menciptakan norma hukum baru dan melampaui kewenangannya. Mereka menuding MK bertindak sebagai positive legislature—lembaga pembentuk hukum—padahal, dalam pandangan mereka, MK hanyalah negative legislature yang berwenang membatalkan norma, bukan menciptakan yang baru.

Menanggapi kontroversi itu, Herdiansyah Hamzah menegaskan bahwa peran MK sebagai positive legislature bukanlah hal baru dan tidak otomatis bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Ia menyebut, dalam konteks kekosongan atau ketidakjelasan hukum yang dibiarkan terlalu lama oleh pembentuk undang-undang, MK dapat dan seharusnya mengambil langkah afirmatif untuk memberikan kepastian hukum.

“Urusan positive legislature itu sudah kerap kali dilakukan MK, terutama ketika DPR dan pemerintah gagal menjalankan fungsi legislasinya. Jadi bukan sesuatu yang melanggar konstitusi,” kata Herdiansyah, dikutip dari tempo.co, (2/7/2025).

Herdiansyah menjelaskan bahwa peran MK dalam konteks ini sejalan dengan konsep judicial activism, yakni keterlibatan aktif lembaga peradilan dalam membentuk atau memperbaiki norma hukum demi kepentingan umum.

Menurutnya, judicial activism menjadi relevan saat sistem hukum stagnan atau diabaikan oleh institusi politik.

“Kalau peraturan hanya didesain untuk kepentingan elite politik, bukan kepentingan warga negara, ya mau tidak mau, suka tidak suka, MK akan mengevaluasi kebijakan itu dan melahirkan norma baru,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa DPR dan pemerintah selama ini menunjukkan kelambanan dalam merespons kebutuhan reformasi sistem pemilu.

Padahal, Herdiansyah menganggap sistem pemilu serentak yang selama ini diterapkan menimbulkan kebingungan publik, membebani penyelenggara, dan melemahkan kualitas demokrasi lokal.

“Ketika institusi politik tidak bertindak, MK menjadi harapan terakhir untuk menghadirkan ketegasan hukum. Jadi, putusan ini tidak boleh dilihat semata-mata dari kacamata politik, tapi dari kepentingan warga negara yang lebih luas.”

Menurut Herdiansyah, putusan pemisahan pemilu seharusnya tidak ditanggapi dengan kemarahan politis, tetapi dijadikan momentum untuk membenahi struktur penyelenggaraan demokrasi.

Ia menyayangkan bahwa sebagian elite politik lebih fokus pada aspek kewenangan kelembagaan ketimbang substansi dan urgensi perubahan.

Di sisi lain, kritik terhadap MK terus mengalir dari kalangan legislatif. Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karyasuda menyebut MK telah “melangkahi” DPR sebagai pembentuk undang-undang. Ia menegaskan bahwa MK seharusnya tidak membuat norma baru di luar ruang legislasi formal.

“Sekarang MK itu memposisikan diri sebagai positive legislature. Jadi bukan hanya mengatakan bahwa ini inkonstitusional, tapi dia bikin norma sendiri,” kata Rifqi, Senin, 30 Juni 2025.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, bahkan menyebut putusan tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali secara serentak untuk memilih presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

Namun bagi Herdiansyah, pandangan seperti itu terlalu sempit. Ia menilai pasal tersebut perlu ditafsirkan secara kontekstual, bukan kaku. Justru, kata dia, pemisahan pemilu bisa menjadi bentuk pemenuhan konstitusi secara lebih substantif yaitu menjamin hak-hak politik rakyat dan memperbaiki kualitas pemilu.

“Jika sebuah sistem justru menghambat partisipasi atau merusak tatanan demokrasi, maka peran MK adalah memperbaikinya, bukan membiarkannya terus berlangsung atas nama prosedur formal.”

Dengan demikian, putusan MK soal pemisahan pemilu dapat dibaca sebagai bentuk koreksi terhadap sistem yang selama ini gagal dirombak oleh pembuat undang-undang. Bagi Herdiansyah dan sejumlah pakar lainnya, keberanian MK dalam mengambil langkah activist merupakan bukti bahwa hukum masih bisa menjadi alat perubahan, meski ditentang oleh politik. (*)