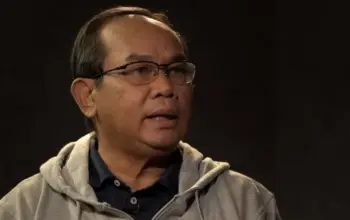

TASIKMALAYA – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen (Purn) Oegroseno menilai sistem meritokrasi di tubuh Polri mengalami kerusakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut, sejak masa kepemimpinan Jokowi, proses pergantian pucuk pimpinan Polri tidak lagi berjalan secara alamiah sebagaimana pakem yang telah berlaku sebelumnya.

BACA JUGA : Biaya Haji 2026 Turun, Pemerintah Pastikan Kenyamanan Jemaah Aman

Menurut Oegroseno, sebelum era Jokowi, pergantian Kapolri biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek prestasi, senioritas, dan psikologis organisasi. Calon Kapolri umumnya dipilih dari perwira tinggi yang berprestasi dan menonjol di masyarakat, dengan memperhatikan usia masa dinas dua hingga tiga tahun sebelum pensiun.

“Di antara perwira tinggi senior, yang berprestasi dan menonjol di masyarakat dan organisasi itu dilirik presiden untuk menjadi calon Kapolri. Biasanya presiden menyampaikan untuk mencari usia dua sampai tiga tahun sebelum pensiun,” ujar Oegroseno, (28/10/2025), dikutip dari rmol.id.

Ia menegaskan, sistem meritokrasi itu penting untuk menjaga keseimbangan internal dan psikologis organisasi Polri agar roda kepemimpinan tetap berjalan secara profesional dan berjenjang. Namun, sistem tersebut dinilai mulai diabaikan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi.

Oegroseno mencontohkan kasus pergantian Kapolri pada awal masa pemerintahan Jokowi. Menurutnya, Kapolri saat itu, Jenderal (Purn) Sutarman, diganti secara mendadak meski masih berstatus aktif dan belum memasuki masa pensiun. Ia menilai keputusan pemberhentian Sutarman tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan norma yang berlaku di Polri.

“Pak Sutarman belum pensiun, buru-buru diadakan pergantian. Ini menyalahi pakem dan norma yang sudah ada. Pak Sutarman ditempatkan di mana? Enggak mungkin bintang empat ada dua, karena piramida kepangkatan kita jenderal polisi hanya satu,” tegas Oegroseno.

Setelah pemberhentian Sutarman, Presiden Jokowi menunjuk Badrodin Haiti sebagai Kapolri pengganti. Oegroseno tidak mempersoalkan kapasitas Badrodin sebagai perwira tinggi senior, namun ia menyoroti masa jabatannya yang sangat singkat karena Badrodin hanya memiliki waktu sekitar satu tahun sebelum pensiun.

“Setahun (menjabat), diadakan pergantian lagi. Muncul langsung loncat ke Pak Tito (Karnavian), terlalu jauh. Pak Badrodin lulusan 1982, harusnya dicarikan pengganti lulusan 1984 atau 1985, tapi langsung loncat ke lulusan 1987,” kata Oegroseno.

Ia menilai, loncatan yang terlalu jauh dalam penunjukan Kapolri seperti itu berpotensi mengganggu keseimbangan hierarki internal. Pasalnya, seorang Kapolri yang jauh lebih muda harus memimpin para seniornya yang secara angkatan lebih tua, dan hal itu dapat menimbulkan rasa sungkan atau ketidaknyamanan di dalam organisasi.

“Hal-hal seperti ini mengganggu psikologi anggota organisasi karena terlalu jauh junior jadi Kapolri, yang dipimpin ini seniornya. Ada ewuh pakewuh. Ini yang bahaya,” tandasnya.

Oegroseno menegaskan, praktik penunjukan pimpinan Polri yang tidak mengikuti prinsip meritokrasi dapat berdampak jangka panjang terhadap profesionalisme, soliditas, dan sistem karier di tubuh kepolisian. Ia berharap pemerintah ke depan dapat kembali menegakkan mekanisme penunjukan Kapolri yang objektif, berjenjang, dan berbasis prestasi. (LS)